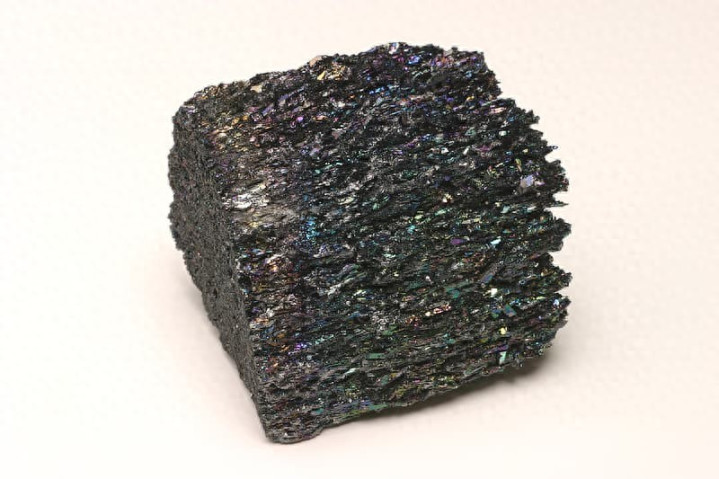

江苏集芯8英寸液相法碳化硅单晶研制成功

- 2025-08-05 02:33:24

- 914

江苏集芯成功出炉首枚8英寸液相法高质量碳化硅单晶,完成液相法工艺从6英寸到8英寸的研发跨越。

据报道,近日,江苏集芯先进材料有限公司成功出炉首枚8英寸液相法(LPE)高质量碳化硅单晶。经检测,晶体面型、晶型与结晶质量均达到预期目标,标志着江苏集芯在第三代半导体核心材料领域再下一城。

液相法碳化硅长晶基本原理是碳(溶质)被溶解在硅和助溶剂组成的高温液体(溶剂)中,碳(溶质)因过饱和而在碳化硅籽晶处析出,同时因晶格库伦场的作用携带出硅原子,实现SiC晶体的生长。具有生长温度低而结晶质量高、生长速度快而容易长厚、便于扩径而容易长大和容易实现Al掺杂而获得p型低阻衬底等优势。从长远来看,液相法是制备高质量SiC晶体的一种有前途的方法,低温溶液生长法由于生长过程具有更好的可控性和稳定性,提高了良率,可以有效降低衬底晶片成本超过30%。

江苏集芯仅用半年便完成液相法工艺从6英寸到8英寸的研发跨越。相比PVT,液相法在生产效率、材料利用率、成本控制及大尺寸扩径等方面优势显著,被公认为下一代碳化硅长晶的核心路线。全球范围内,仅极少数顶尖机构曾试制出液相法晶体,真正迈入8英寸级仍属罕见。

截至目前,江苏集芯已布局专利167件,其中发明专利83件,覆盖晶体生长等全流程。之前,江苏集芯申请专利可减少包裹物的碳化硅晶体生长装置。

在现有的碳化硅单晶生长过程中,由于原料中的杂质、气流中的碳颗粒以及硅的优先升华等因素,碳化硅晶体内部会形成包裹物。这些包裹物会导致晶体质量下降,影响后续器件的性能。如何减少或消除晶体中的包裹物,提高碳化硅单晶的质量,一直是技术领域中的难题。

该技术方案通过优化碳化硅晶体生长装置的结构,设置多个过滤组件和填充层来减少包裹物的产生。

上坩埚和坩埚本体:上坩埚限定了一个底部敞开的晶体生长室,顶壁设置籽晶。坩埚本体限定了一个顶部敞开的粉料腔,并与上坩埚通过螺纹连接。坩埚内壁设有两个环形台阶,用于安装石墨过滤件。

石墨过滤件:装置包含两个石墨过滤件,分别为第一和第二石墨过滤件。第一石墨过滤件位于下方,第二石墨过滤件位于上方。两者通过环形台阶固定,并在中部分别设有气流过孔。第一气流过孔的直径小于第二气流过孔的直径。

惰性颗粒填充层:第一石墨过滤件和第二石墨过滤件之间铺设了惰性颗粒填充层,这些惰性颗粒能有效吸附和过滤气流中的碳包裹物,减少它们进入晶体生长区域。

钽网:在第一石墨过滤件和坩埚本体的内壁之间还设置了钽网,钽网可以阻挡坩埚本体腐蚀产生的颗粒进入长晶气氛,从而进一步减少包裹物。

该方案的创新之处在于通过在上下方向设置第一和第二石墨过滤件,气流经过这些过滤件时会被有效清洁,减少其中的包裹物;填充层使用惰性颗粒,如钽、钨等高温稳定的材料,这些颗粒能够在气流通过时吸附或过滤掉不纯物质,确保进入生长室的气流更为纯净;通过设计不同直径的气流过孔,优化了气流的流动路径,确保过滤效果更加均匀。第一气流过孔较小,有助于阻挡更多包裹物,而第二气流过孔较大,允许气流顺畅通过;钽网作为过滤组件,可以有效防止坩埚本体腐蚀颗粒的进入,减少晶体内的杂质含量。

通过上述的多层过滤设计,尤其是惰性颗粒填充层的使用,显著减少了晶体生长过程中包裹物的形成。测试表明,使用该装置生长的碳化硅晶体,包裹物的面积明显低于对比组。实施例中的碳化硅单晶电阻率、微管密度和位错密度都显著改善,表明晶体质量得到了提升。过滤系统能够有效平稳气流,减少气氛的不均匀性,从而为晶体提供更稳定的生长环境,进一步提高晶体的质量和一致性。

*声明:本文系原作者创作。文章内容系其个人观点,我方转载仅为分享与讨论,不代表我方赞成或认同,如有异议,请联系后台。

想要获取半导体产业的前沿洞见、技术速递、趋势解析,关注我们!

- 上一篇:母亲含泪回应儿子连救人后昏迷

- 下一篇:王楚钦收到棒棒糖秒开心